Причины принятия ислама. Специфика местного канона

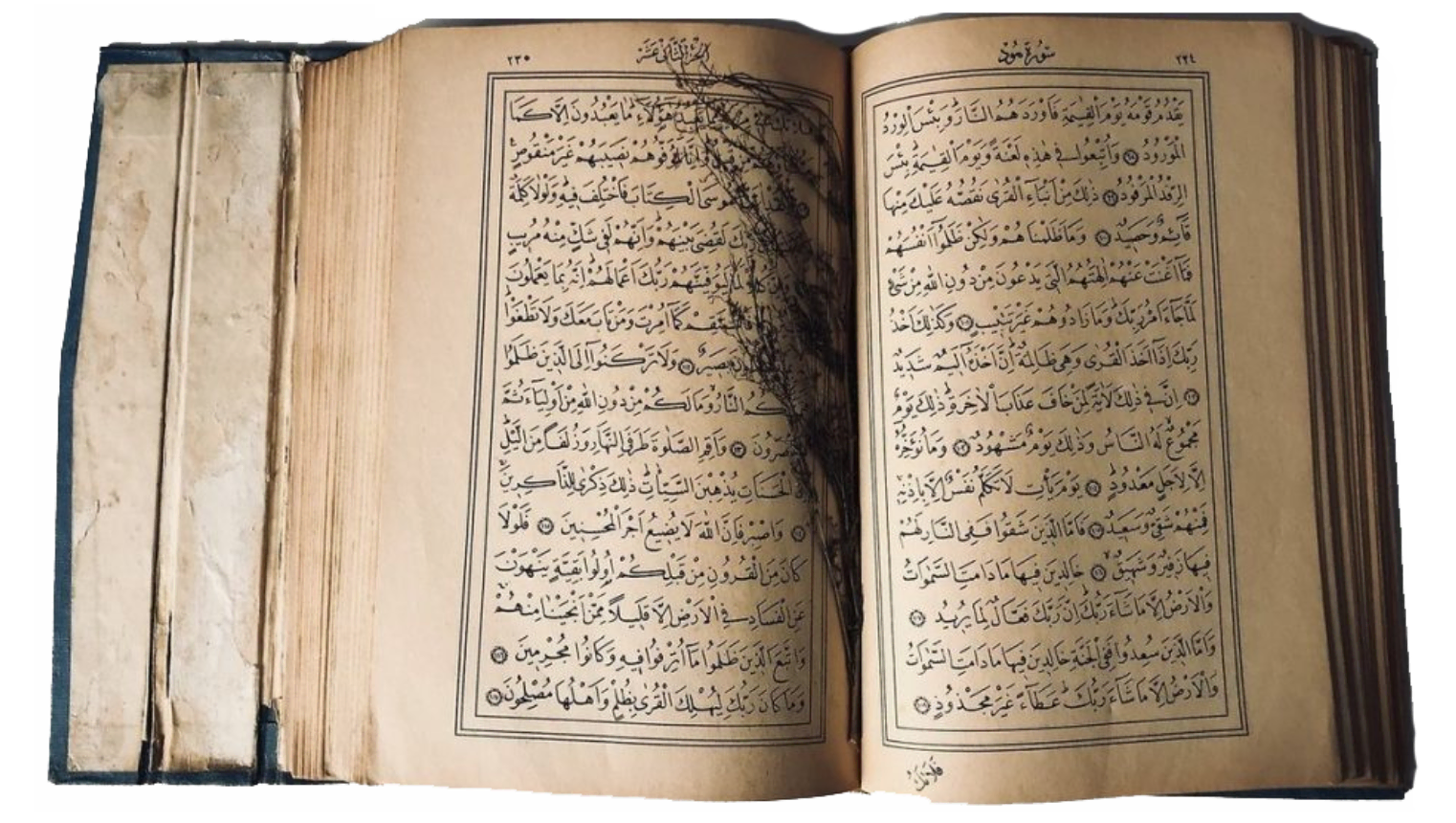

Коран.

Проблема происхождения и распространения ислама в Волжской Булгарии давно привлекает к себе пристальное внимание ученых самых разных направлений и научных учреждений. Выделяются различные причины принятия булгарами мусульманской религии. Традиционно эти причины подразделяются на внутриполитические, которые связаны с социально-экономическим и духовным развитием общества, и внешнеполитические, которые, в свою очередь, диктуются взаимодействием с другими государственными образованиями в сфере экономики, политики и культуры.

Определяющими в развитии любого общества являются внутриполитические причины. Отметим, что процесс принятия ислама в Волжской Булгарии не является исключением.

И.Л. Измайлов отмечает, что распространение ислама среди булгар несомненно связано с процессами консолидации различных племен под эгидой булгар во главе с Шилки и особенно его сыном Алмышем (Алмушем). Важнейшим политическим мотивом этого было стремление добиться независимости от Хазарского каганата. Алмыш и другие вожди тюрко-угорских племен Волго-Уральского региона находились в вассальной зависимости от кагана хазар и платили ему дань мехами, а сын Алмыша находился заложником в Итиле. Вообще власть хазар была довольно безжалостной и унизительной: так, узнав о красоте дочери Алмыша, правитель хазар захотел взять ее в свой гарем и, когда эльтебер булгар отказал, послал войска, которые заставили его подчиниться приказу. А уже после смерти дочери Алмыша каган потребовал отдать ему ее сестру]. Намереваясь противостоять хазарам, Алмыш стремился консолидировать средневолжские племена под своей властью.

Однако по мере подчинения разрозненных племен правящий клан булгар столкнулся с проблемой не только военно-политического, но и идеологического объединения различных племен и родов, имевших свои племенные культы и верования. Создание надплеменного этнополитического объединения потребовало утверждения унифицированной, универсалистской и интегрирующей религиозной системы, не имеющей корней в местной среде. Такую веру могли дать только мировые религии. Одновременно новая вера могла укрепить власть правителя, придав ему дополнительную легитимность. Она не только ставила бы его власть выше племенных династий, но и в определенной мере отвергла бы их, лишив божественной санкции на власть.

Процессы становления Булгарского государства стали особенно активно протекать в конце IX – начале X в. Первые археологические следы ислама прослеживаются еще в языческих погребениях второй половины IX в. Танкеевского могильника, где обнаружены перстни с арабскими надписями, знаменуя, очевидно, начальный этап проникновения ислама в среду булгарских племен. Таким образом, основной причиной распространения ислама среди булгар следует признать внутренние факторы, консолидацию различных племен под властью булгар.

Почему из всех мировых религий в Поволжье распространился именно ислам? Ответ на этот вопрос можно объяснить взаимодействием различных внешних и внутренних факторов. С одной стороны, ни христианство, ни иудаизм не могли быть привлекательны для булгар, поскольку ближайшая тогда христианская держава – Византия находилась в союзе с Хазарией и не оказывала сколько-нибудь активного влияния на Поволжский регион, а против иудейской Хазарии булгары собирались вести борьбу. Следовательно, выбор ислама был предопределен складывающейся политической конъюнктурой.

Особую роль в этом выборе сыграли активные торгово-экономические контакты Поволжья со странами Средней Азии – Хорезмом и державой Саманидов. Благодаря прямому торговому пути в Среднее Поволжье мусульманские купцы получили доступ к северным товарам в обход Хазарии. Одним из ярких свидетельств этого являются многочисленные клады арабских дирхемов – куфических и африканской чеканки, которые в Булгарии известны с 840-х гг.

Плавное развитие булгарского общества и медленное проникновение в него ислама в IX–X вв. привело к возникновению государственности и принятию мусульманства Алмышем и частью знати. Кратким и в достаточной мере искаженным свидетельством этого служит рассказ в одном из сочинений арабского купца и дипломата из Андалусии Абу Хамида алГарнати о начале Булгарского государства и первых его правителях. Особо следует подчеркнуть, что ал-Гарнати передает не просто услышанную им легенду, а пересказывает довольно близко к первоначальному тексту отрывок из прочитанной им книги «История Булгарии», переписанной булгарским столичным кади Йакубом ибн Нугманом. «А смысл слова булгар – «ученый человек».

Принятие ислама вызвало гнев «царя» хазар, который пошел на булгар войной, но был разбит с помощью «больших мужей на серых конях». Основная канва этого своеобразного «введения» в булгарскую историю состоит в том, что булгары приняли ислам в период существования Хазарского каганата и значительную роль в этом сыграли проповедники из государства Саманидов.

В другой, более поздней версии, дошедшей до нас в преданиях, записанных в XVIII–XIX вв., сюжет этот изложен более подробно и приписывает распространение ислама в Булгарии трем асхабам (сподвижникам) пророка Мухаммада. Один из них излечил дочь правителя от смертельного недуга и, женившись на ней, дал начало новой исламской династии. С точки зрения исторической реальности сюжет этот носит легендарный характер. Однако зерно истины в этой легенде все же есть. По существу, это предание можно расценивать как попытку булгарских средневековых историков удревнить корни своего правоверия и утвердить в среде населения Булгарии чувство превосходства над соседями, не способными претендовать на родство со сподвижниками пророка.

Следовательно, историческая и фольклорная версии довольно сходны, что позволяет думать, что последняя сохранила отрывки булгарской исторической традиции, хотя и в переработанном виде. Кроме того, ни одна официальная булгарская традиция не упоминает в связи с принятием новой религии багдадских халифов. И это не случайно. Сами булгары четко и недвусмысленно указывают на то, откуда пришел ислам в Поволжье и какие религиозные связи оставались для булгар актуальными на протяжении многих веков – Средняя Азия и Бухара. Недаром первые булгарские монеты являлись подражаниями саманидскому чекану вплоть до дат и центров чеканки (Бухара, Самарканд, Чач). Только позднее эта традиция была переосмыслена, а приоритет в распространении ислама стал связываться не с анонимным бухарским факихом, а прямо со сподвижниками пророка.

Нельзя исключить и определенного влияния на принятие ислама булгарами со стороны мусульманской общины Итиля, где была влиятельная «мусульманская партия» из городской верхушки и гвардии («аларсийа»). В союзе с ними булгары действовали, например, против русов в 912/913 г., однако, насколько оно было определяющим, судить трудно.

Точная дата принятия ислама Алмышем неизвестна, но достаточно уверенно можно отнести это событие к первому десятилетию X в. Ибн Русте сообщает, что «царь болгар, Алмуш по имени, исповедует ислам», а «большая часть их (булгар) исповедует ислам и есть в селениях их мечети и начальные училища с муэдзинами и имамами». О том, что булгары-мусульмане действовали против русов, совершивших в 912/913 г. рейд в прикаспийские провинции Саманидов, писал ал-Масуди. Сведения о том, что правитель булгар – мусульманин, сообщает Ибн Фадлан, хотя он старается этот факт завуалировать в стремлении выпятить свою роль в исламизации булгар и их «малика». Тем не менее этот арабский автор, побывавший на Средней Волге, пишет, что в 921 г. в Багдад прибыло посольство к халифу с письмом от «ал-Хасана сына Балтавара, царя славян (сакалиба)», т.е. правитель булгар Алмыш подписывался мусульманским именем «алХасан» и, очевидно, был мусульманином, как и его дочь.

В составе посольства находился один из приближенных Алмыша, также мусульманин – Абдаллах ибн Башту ал-Хазари. Были общины мусульман и в самой Булгарии. Кроме ставки Алмыша, в которой был специальный штат духовенства, включая муэдзина, и где, судя по словам Ибн Фадлана, было довольно много мусульман (он даже описывает их погребальный обряд), были и другие значительные мусульманские общины. Так Ибн Фадлан описывает общину «домочадцев» (сородичей?) под именем ал-баранджар «в количестве пяти тысяч душ женщин и мужчин, уже принявших ислам… Для них построили мечеть из дерева, в которой они молятся».

Таким образом, уже в 910– 920-е гг. среди булгар были значительные общины мусульман, причем и булгарская знать во главе с Алмышем приняла новую веру. Ислам утверждался в противоборстве с племенами, которые стремились не столько сохранить традиционные верования, сколько, видимо, отстоять таким образом свою самостоятельность от булгар Алмыша. Наиболее характерен пример, описанный Ибн Фадланом, когда Алмыш приказал, «чтобы произошла перекочевка, и послал за народом, называемым суваз, приказав им перекочевать вместе с ним. (Они) же отказали ему. (Они) разделились на две партии. Одна партия – с (разным) отребьем, и над ними (еще раньше) провозгласил себя (самозванным) царем (некто) по имени Вырыг. И послал к ним царь (булгар) и сказал: «Воистину, Аллах могучий и великий даровал мне ислам и верховную власть повелителя правоверных, и я – раб его (Аллаха), и это – дело, которое он возложил на меня, и кто будет мне противиться, того я поражу мечом». Другая же партия была вместе с царем из племени эскил. Он был у него в повиновении, хотя еще не принял ислама. Когда же он (царь булгар) послал им (первой партии) это послание, то (они) испугались его намерения, и все вместе поехали совместно с ним к реке Джавшыр».

К сожалению, в нашем распоряжении нет других фактов, описывающих распространение ислама среди населения Булгарии, но, очевидно, что, наряду с проповедью новой веры, правители булгар использовали и силу. Важнейшим событием, знаменовавшим утверждение ислама в Булгарии, стал обмен посольствами между Алмышем и багдадским халифом ал-Муктадиром. Политическая история этих контактов, а также перипетии путешествия посольства от Багдада до берегов Волги довольно хорошо изучены. В данном случае важно отметить, что, несмотря на некоторые замечания Ибн Фадлана, ислам был достаточно значительно распространен в Поволжье, и в смысле распространения веры посольство успеха не имело, как и расчеты булгарского правителя найти в лице халифа влиятельного союзника в борьбе и с Хазарией, и с Саманидами.

Таким образом, багдадское посольство сыграло определяющую роль в дипломатическом признании Булгарии как мусульманской страны, дало мощный импульс распространению ислама в среде булгар и открыло для цивилизованного мира огромную страну, раздвинуло мусульманскую ойкумену до Средней Волги. С тех пор восточные дипломаты и историки стали пристальнее всматриваться в политические процессы в бурлящей Восточной Европе, где появилось самое северное исламское государство – единственный и естественный союзник для любой восточной страны, имеющей интересы в Поволжье, и надежный торговый партнер для всех купцов, торгующих северными товарами. Со времени Ибн Фадлана ни одно географическое сочинение уже не обходилось без упоминания булгар. Развивались и крепли ее связи со странами ислама. Закреплены они были во время приезда сына Алмыша, совершавшего хадж, в Багдад к халифу ал-Муктадиру (908–932), когда он преподнес халифу знамя, савад и деньги.

Отметим, что принятие монотеистической религии способствовало объединению различных племен под властью одного правителя, так как сильная мусульманская религия носила надплеменной характер. Кроме того, единая религия укрепила бы власть правителя и придавала ему дополнительную легитимацию. Она не только ставила его власть выше племенных династий, но и в определенной мере отвергала их, лишая их божественной санкции на власть.

В выборе новой веры могло сыграть роль и унаследование булгарами от своих предков языческого монотеизма. Ряд исследователей, например, Давлетшин Г. М., главным богом булгар считали Бер Тенгре. Ахтямова С. И. в статье “Проникновение и распространение ислама в Волжской Булгарии (конец IX — начало Х В. )” отмечеает, что Бер Тенгре был аналогичен мусульманскому Аллаху. Гибкость и динамизм ислама способствовали становлению Бер Тенгре синонимом Аллаха, что облегчило принятие ислама в Булгарии и закрепление его в сознании людей.

Кроме того, до официального принятия ислама в качестве государственной религии он был распространен среди отдельных слоев населения. Измайлов И. Л. также отмечает, что “ уже в 910–920-е гг. среди булгар были значительные общины мусульман, причем и булгарская знать во главе с Алмышем приняла новую веру”. Данный фактор является одним из предопределяющих в выборе государственной религии в Волжской Булгарии.

Многие исследователи говорят о булгарском «экономическом чуде» IX–Х веков, которое подразумевает развитие земледелия, ремесла, торговых отношений, что обусловило стремительную социальную дифференциацию и стратификацию в булгарском обществе. Под влиянием данных процессов сложилась определенная внешнеполитическая ситуация, тесно связанная с благоприятным географическим положением Волжской Булгарии, ее расположением на торговом пути, что благоприятствовало развитию торгово-экономических связей Булгарии и отвечало интересам булгарского общества, вовлеченного в торговые отношения. Кроме того, Пичугин А. Б. в статье “Ислам как фактор формирования государства Волжской Болгарии” приводит сведения, что арабские купцы на территории Волжской Булгарии проводили миссионерскую деятельность, подчеркивает, важность торгово-экономических связей Булгарии с Ираном и Средней Азией. Стремление к укреплению деловых отношений со среднеазиатскими странами, распространение информации о мусульманстве среди булгарского населения способствовали рассмотрению ислама в качестве государственной религии.

Несмотря на вышеперечисленные факторы, нельзя утверждать, что ислам был единственной религией, которая могла быть выбрана в качестве государственной, так как в соседних с Волжской Булгарией государствах исповедовались христианство и иудаизм. Измайлов И. Л., однако, отмечает, что христианство и иудаизм не могли быть привлекательными для булгар, так как Византия, ближайшая христианская держава, находилась в союзе с Хазарией, а против иудейской Хазарии булгары собирались вести борьбу, в связи с чем стремились установить антихазарский союз с арабами. Вот почему выбор ислама был предпочтительным.

Таким образом на принятие ислама в качестве официальной религии Волжской Булгарии повлияли как оказавшие определяющее значение внутриполитические причины, так и внешнеполитические факторы.

Специфика местного канона

Ислам в Булгарии был более ортодоксальным и строгим, чем в других мусульманских странах, ввиду ее пограничного положения на краю ойкумены исламского мира. Однако условия жизни и географическое положение привели к некоторым отступлениям от мусульманских канонов.

По мнению некоторых исследователей (например, А. Х. Халикова, Г. М. Давлетшина) в Булгарии существовало “двоеверие”, суть которого состояла в проникновении языческих верований в исламский канон. Доказательством этого являются произведения бытовой культуры (например, украшения) и орнаментальные мотивы на посуде и различных предметах быта.

Как отмечает Давлетшин Г. М. в своей работе “Волжская Булгария: духовная культура. Домонгольский период Х — начала XIII вв.”, в Волжской Булгарии сложилась качественно новая мусульманская культура, в основе которой лежал мусульманско-языческий религиозный синкретизм.

Также Гамирзан Миргазянович отмечает сохранение в Волжской Булгарии культа предков, который нашел отражение с одной стороны, в проведении пира, посвященного умершему, через два года после смерти, с другой стороны, в страхе перед умершим. С охранительной целью булгары размещали свои кладбища за какой-нибудь естественной преградой.

Мухаметшин Р. М. высказывает точку зрения, согласно которой ислам в Волжской Булгарии канонизировал некоторые традиции местного населения, но не привел к всеобъемлющей унификации жизни. Мусульманская община вынуждена была признать немало местных доисламских обычаев и обрядов.

Наиболее полно данный вопрос проработан в ряде статей И.Л. Измайлова, который в частности отмечает, что приняв ислам булгары оказались достаточно далеко от стран ислама и в некоторой культурной изоляции, но смогли преодолеть ее. Ученый-энциклопедист ал-Бируни в своем труде отмечал, что булгары оторваны «от коренных стран ислама», тем не менее «не лишены сведений о халифате, халифах, а напротив, читают хутбу с их именами». Однако само ощущение «оторванности» булгар, нахождение их во враждебном окружении не могли не отразиться на их общественном сознании. В работах ряда арабо-персидских авторов говорится о походах булгар на соседей как о «джихаде/священной войне»: «со всяким войском неверных; сколько бы его ни было, они сражаются и побеждают». О регулярных походах царя булгар на северных язычников и обложении их данью (хараджем) сообщает ал-Гарнати. Не обошли эту тему и западноевропейские источники (Юлиан, Плано Карпини, Рубрук и т. д.). Наиболее яркая характеристика булгар содержится в труде Гильома де Рубрука: «Эти булгары – самые злейшие сарацины, крепче держащиеся закона Магометова, чем кто-нибудь другой». Мотив «священной войны» и «бремени истории», тяготеющий над их народом, был не только важной политической доктриной булгарской политической идеологии, но и заметно влиял на массовое сознание. Он формировал мнение булгар о себе как об общности, связанной не просто общей судьбой, но борьбой предков за идеалы ислама. Подчеркнутый антагонизм по отношению к соседям, отмеченный восточными и западноевропейскими авторами, служивший, видимо, в большей степени не как постоянно действующая реалия, а как политическая амбиция и перспективная цель, в народном сознании акцентировался в форме подчеркнутого единства мусульман перед лицом угрозы нашествия язычников, реальность которой доказывала историческая традиция.

На всей территории Булгарии господствовал не только единый мазхаб (ханафитский в своей основе), но и единая улама, которая трактовала некоторые вопросы права и ритуальной практики в соответствии с выработанными традициями, причем, несомненно, опиралась в этом на светскую власть. Соответственно именно эта традиция преподавалась в медресе и воспроизводилась, сохраняя преемственность и стабильность норм мусульманского права на протяжении более чем двух веков, о чем свидетельствуют булгарские погребальные памятники X – первой трети XIII в. Ортодоксальность погребального обряда булгар, возможно, связана с их представлениями о своей «избранности» вследствие «пограничности» своего положения на краю обитаемой ойкумены и на северной границе исламского мира. Вполне возможно, что этим объяснялась их непримиримость в отношении язычников и язычества. Как бы то ни было, но каноничность и единообразие погребального обряда на всей территории государства свидетельствуют о силе религиозных норм, которые явно не просто поддерживались авторитетом государства, а определенно насаждались в обществе.

В булгарском исламе тем не менее была заложена определенная противоречивость. С одной стороны, ощущение своего пограничного положения в мусульманской ойкумене и строгое следование определенным ритуалам, что ярко выражалось в особенностях булгарской джаназы и политической практике. С другой – условия жизни и географическое положение диктовали некоторые отступления от канонов ритуальной практики. Например, одной из серьезных проблем для булгар была суровая зима, которая иногда не позволяла совершить обряд погребения в соответствии с предписаниями шариата в день смерти. Вот что пишет об этом андалусский купец и дипломат, живший в Саксине и Болгаре: «Усиливается там мороз до того, что когда умрет кто-то, то они не могут его похоронить шесть месяцев, потому что земля становится, как железо, и невозможно в ней копать могилу. И умер у меня там сын, и было это в конце зимы, и я не мог его похоронить, и он оставался у меня в доме три месяца пока не смог похоронить его, и оставался мертвец, как камень, затвердевшим от силы холода». Даже если ал-Гарнати несколько преувеличивает, то и тогда становятся ясны сложности, возникающие перед булгарами в исполнении мусульманских ритуалов.

Еще более сложная коллизия была связана с тем, что на этой параллели летом были короткие ночи, а зимой – дневной свет. Вследствие этого было затруднительно совершать положенные шариатом пять дневных намазов. Главным образом проблема состояла в невозможности чтения пятого ночного намаза, который совершался после заката солнца, поскольку летом он, по сути дела, сливался с утренним намазом. В мусульманском мире солнце считалось зашедшим тогда, когда становилось совершенно темно и нельзя было отличить белой нитки от черной. Из-за того, что летом в Среднем Поволжье вечерняя заря не исчезает, стало быть, время ночного намаза не наступает. Этот факт был отмечен арабо-персидской географической традицией и отмечался практически всеми авторами, кто писал о булгарах. Эти сведения, в той или иной степени восходящие к Ибн Фадлану, составляли особую традицию: «У булгар летом ночь так коротка, что не успевает вскипеть котелок (или не успевает человек пройти более одного фарсаха); зимой же день становится таким же коротким, как ночь летом». Своеобразное резюме этих сведений содержится у ал-Идриси: «День у руссов и булгар настолько короток, что достигает лишь трех часов с половиной. Сказал ал-Хаукали: “Я был очевидцем этого у них зимой. Продолжительность дня была такова, что ее было достаточно только для четырех молитв, каждая из которых следовала одна за другой, с рик’атами, а между азанами и икамой не было промежутка”. По этому поводу в богословской литературе и религиозных кругах, очевидно, шли довольно бурные споры. Поездка булгар в Среднюю Азию по религиозным вопросам во многом имела целью разрешение именно этих вопросов ритуальной практики, что породило, видимо, целую плеяду булгарских факихов и богословов, широко известных во всем мусульманском мире.

С течением времени в Поволжье были выработаны свои особенности ритуальной практики, учитывающие местную специфику, канон, позволявший во время некоторых месяцев читать намаз только четырежды в день. Со временем именно эти особенности поволжского ислама привели татарских богословов к необходимости реформирования догматики ислама и появлению такого своеобразного течения богословской и общественной мысли, как джадидизм.

Таким образом, Булгария уже с X в. являлась самой северной страной исламской ойкумены, а «языком» булгарской культуры был ислам. Есть сведения о развитии монументальной архитектуры, декоративно-прикладного искусства, музыки и литературы. Внутри страны во всех крупных общинах были школы и медресе. Благодаря системе образования население обучалось грамоте и основам религии. Сохранились сведения о развитии наук и знаний: астрономии и астрологии, медицины и алхимии, богословия и права, географии. Существовала своя историографическая традиция; здесь жили и творили многие крупные ученые: среди них богословы, философы и поэты. Это демонстрирует включенность булгар в исламский культурный мир, где они были хотя и отдаленными, но единоверцами, показывает, что, несмотря на расстояния, между странами Востока и Средним Поволжьем шел непрерывный информационный обмен.

При этом надо учитывать, что булгарам, чтобы участвовать в этом обмене идеями и мыслями, требовались огромные усилия, в первую очередь на создание и поддержание системы образования. Неслучайно, видимо, и удивление восточных путешественников, видевших мектебе и медресе в булгарских аулах и городах. Обмен идеями касался и развития богословия и религиозной практики. Целый ряд отрывочных фактов свидетельствует о некотором распространении в Булгарии такого течения ислама, как суфизм. Булгария действительно находилась достаточно далеко от основных исламских культурных центров. И это расстояние стало на Востоке, видимо, обычным присловьем. Например, знаменитый философ, проповедник и путешественник Насир-и Хосров, желая подчеркнуть могущество Аллаха, пишет: «С трудом достигается крик твой из комнаты до сеней, а его голос легко доносится из Балха до Булгара». Перефразируя этот отрывок стиха, можно сказать, что как ни велики были расстояния от стран ислама до Булгарии, ислам и его культура легко распространялись в Поволжье, создав здесь замечательный ареал тюркской мусульманской культуры.

Следует тьакже отметить, что в период становления ислама в Волжской Булгарии в религиозных обрядах прослеживаются некоторые отступления от канонических норм. Не смотря на то, что умершего мусульманина нужно было хоронить в специальной одежде или в саване, что предполагало отсутствие бытовых вещей и украшений, это не являлось категорическим запретом. Вот почему в раннеисламских погребениях нередко встречаются различные материальные предметы. Стоит отметить, что это считалось суеверием, с которым официальная религия вынуждена мириться. Таким образом данное отступление от канонических норм являлось местной особенностью мусульманской религии в период ее становления на территории Волжской Булгарии.

Таким образом, ислам уже с конца IX в. проникал в духовную культуру общества, изменив ее тюркские традиции и оттеснив языческие культы в область суеверий. Ислам проникает в самые широкие слои булгарского общества, и уже с конца X в. мусульманский погребальный обряд и другие нормы ислама (запрет на употребление в пищу свинины и т. д.) безраздельно господствуют в народной среде. Есть основания полагать, что ислам в Булгарии, учитывая ее пограничное положение на «краю исламской ойкумены», был более ортодоксальным и строгим, чем в ряде других стран ислама. На этом фоне развивались своеобразная культура и декоративно-прикладное искусство булгар как сочетание тюркских и восточных традиций и шло формирование единой этнополитической общности. Под влиянием различных факторов у булгар был выработан собственный мусульманский канон, отвечающий географическим особенностям Волжской Булгарии, при этом он был не просто каноническим, а очень живым, способным вырабатывать решения в непростой ситуации”.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Литература:

2) Давлетшин, Г. М. Волжская Булгария: духовная культура. Домонгольский период Х — начала XIII вв. / Г. М. Давлетшин. – Казань: Татарское книжное издательство, 1990. – 192 с. Иванов, В. А. Путь Ахмеда ибн-Фадлана / В. А. Иванов. – Уфа: Китап, 2010. – 64 с.

древней истории Волго-Камья. – Казань, 2001. – С. 60 – 69.

6) Мухаметшина Р. М. “Универсализм ислама позволял ему впитывать здоровые местные традиции”.

Дата обновления: 16.11.2022 22:13